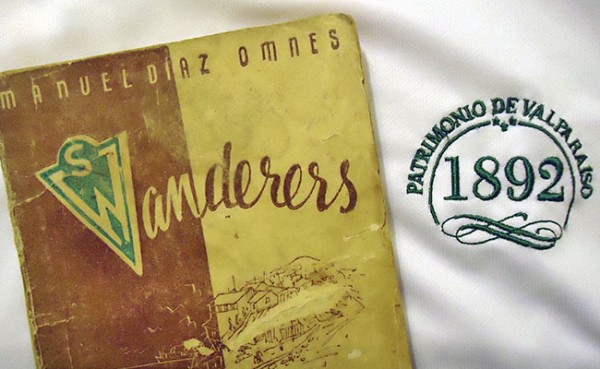

Los textos acá presentados corresponden al libro «Wanderers, Biografía Anecdótica de un Club» publicado por Ediciones Stadium en 1952 y escrito por el ex dirigente Manuel Díaz Omnes. Consta de 24 capítulos y Eseaene.cl, en el mes del 121 aniversario, te entregará desde este domingo y hasta el gran 15 de agosto dos de éstos en forma diaria y con ilustraciones para que puedas conocer lo que fue el primer esfuerzo por contar la historia de la institución más hermosa del mundo.

Así lucía la actual Plaza Aduana en 1912. En este lugar funcionó la primera «cancha» de Valparaíso que fue denominada «El Empedrado», donde los gringos empezaron con juegos de balón y fueron observados por los criollos, que a su vez, chuteaban en «Los Lúcumos» (foto: chiledel1900.blogspot.com).

Así lucía la actual Plaza Aduana en 1912. En este lugar funcionó la primera «cancha» de Valparaíso que fue denominada «El Empedrado», donde los gringos empezaron con juegos de balón y fueron observados por los criollos, que a su vez, chuteaban en «Los Lúcumos» (foto: chiledel1900.blogspot.com).

CAPÍTULO I: DEBEMOS FUNDAR UN CLUB

Era una pléyade juvenil que no alcanzaba a la veintena y de los cuales el menor frizaba apenas los tres lustros. Pero eran niños-hombres con almas de gaviotas.

Arrullados ayer, en sus cunas, por el murmullo acariciante de las olas y abiertas, ahora, sus pupilas a la ansiedad inmensa de los océanos sin horizontes, tenían sintetizados en sus retinas todos los atrevimientos de las cosas grandes y sus ansias de superación y lejanías rasgaban, como un bauprés, los cielos y las brumas hasta el otro lado del puerto.

Entre jarcias y cabrestantes paseaban sus juveniles entusiasmos, todas las tardes, después de un pesado día de trabajos o de estudios; y contemplando los grandes trasatlánticos con sus vientres preñados de mercancías, soñaban, más de una vez, en aprisionar el mundo entre sus manos, como esos viejos gavieros, hediondos a tabaco, que tenían tatuados en sus pechos el rostro de una malaya o el perfil estilizado de una doncella argeliana.

Corría el año 1892.

El puerto de Valparaíso, entre el muelle Prat y los almacenes de la Aduana, no era otra cosa que un abirragado conjunto de razas y una Babel en donde la aventura se masticaba, como el tabaco, en un distinto jerigonza.

Hombres rubios y fornidos que a fuer de tanto navegar se mareaban en tierra firme: marineros asiáticos de piernas enclenques y miradas aviesas, lucían sus nostálgicas borracheras en los chibiritiles de la calle de los Álamos, junto a rotos macizos que del contrabando y las faenas del mar había hecho su religión o poniendo una pincelada de color en las tabernas de la calle Blanco, que con las cajas de música de sus viejas pianolas, trituraban las melodías de valses que hablaban de lejanas tierras.

Pero dentro de este vivir precipitado y sin norte, había unos cuantos bichicumas que en vez de idiotizarse en las chinganas de la calle Maipú o en las cantinas del puerto, preferían frecuentar –de levita o chaquet–, las filarmónicas de la calle San Juan de Dios, bailando una cuadrilla con una hija de familia o distraerse, por las tardes, corriendo tras una bola de cuero y vestidos de corto como muchachos colegiales.

La cancha “El Empedrado”, frente al Muelle Fiscal, pasó a ser el rendez vous de vagos, estudiantes y marineros.

Cientos de pobres diablos que, día a día, rumiaban su hastío junto a los malecones, se entretenían, por los atardeceres, mirando a estos gringos locos que con agilidad felina corrían tras una pelota, dando cada brinco y pegando cada patada que hacía cerrar los ojos a más de un pusilámine.

El juego del balompié ya se les había hecho familiar; conocían sus reglas y penalidades, pero a nuestra pléyade juvenil que no alcanzaban a la veintena, aquello de llamar hans a las manos y corners a las esquinas, se les hacía tan cuesta arriba como aprenderse el nombre científico de las cucarachas y de las pulgas.

– ¿Por qué no organizamos un team de football?-, propuso una tarde Romeo Leal, recalcando enfáticamente las palabras inglesas -. Yo creo que podemos jugar casi igual a los gringos.

Y no lo faltaba razón al proponente.

Desde hacía algunos meses nuestro grupo juvenil no concurría por las tardes a ver jugar a los británicos.

La cancha de “Los Lúcumos”, situada en la parte alta del Cerro Carretas, era ahora el punto de reunión de todos ellos. No bien disponían de unas horas libres se congregaban, en gran número, a practicar el balompié; y lo hacían con tanto entusiasmo y derrochaban tantas energías, que muchas veces los sorprendía la noche dando de patadas al balón o a las canillas de sus contrincantes.

– Yo creo que el team lo tenemos formado-, insinuó Pancho Avaria, un muchacho paliducho que hacía de capitán del conjunto. –Lo que a nosotros nos falta es dar un nombre a nuestro equipo o fundar un club, como otros que ya hay organizados.

Y la idea lanzada así, de sopetón, espontáneamente y sin trascendencia, quedó grabada en los cerebros de todos ellos, como una necesidad imperiosa de dar formas reales a un deseo tantas veces sentido, pero nunca jamás expresado.

– Claro; debemos fundar un club.

– Debemos fundarlo…

Y quizás si por primera vez aquel grupo de muchachos ilusos que no se arredraba ante la magnitud de cualquier empresa, creyó sentirse cohibido ante la materialización de un ideal que, por querer concretarlo muy a prisa, no podían darle formas, limitándose a repetir, como un eco, las palabras de sus compañeros:

– Sí, debemos fundar un club…

Faenas en el puerto, año 1897. Por estos lugares transitaron los fundadores de Santiago Wanderers, quienes fueron unos muchachos que no sobrepasaban los 20 años de edad (foto: chiledel1900.blogspot.com).

Faenas en el puerto, año 1897. Por estos lugares transitaron los fundadores de Santiago Wanderers, quienes fueron unos muchachos que no sobrepasaban los 20 años de edad (foto: chiledel1900.blogspot.com).

CAPÍTULO II: LE LLAMAREMOS SANTIAGO WANDERERS

El Muelle Prat que se adentraba en la rada quizás unos cien metros, formando en su terminal un vistoso abanico de escalaras empinadas y chalupas multicolores, tenía aquella tarde un aspecto desolado.

Bajo la tenue caricia de un sol invernal y junto a las amplias puertas de rejas de acero que permanecían abiertas a los marineros de todas las latitudes, un roto de blusa blanca masticaba su aburrimiento, junto a una olla de greda llena de huesillos cocidos y a un canasto colmado de mote dorado, en espera del parroquiano que quisiera comprarlos “pa la calor”.

El blanco edificio de la Gobernación Marítima, aprisionado entre gruesas cadenas que a dos metros de sus frontispicios, ondulaban entre pequeños monolitos de concreto, daba sus espaldas a la Estación del Puerto y miraba frente a frente al Pacífico, soslayando, con indiferencia, la vieja casona del Resguardo, que se agachaba humillada, blanquesina y sucia, frente al majestuoso Monumento de la Marina.

Arturo Acuña, un muchacho trigueño, de espigada figura y con naciente bozo, paseaba aquella tarde de domingo, con un texto de trigonometría bajo el brazo, sus inquietudes de estudiante junto al mar.

Sus diecisiete años vividos a hurtadillas, entre los cerros de Playa Ancha y Barón, le exigían más elasticidad a sus músculos y, por ende, mayor radio de actividad. Deseaba conocer su Valparaíso más allá del Almendral, para que no le contaran cuentos, cuando se recibiera de marino –estudiaba para ingeniero- y para que el Chico Avaria, que se las daba de periodista, no le afirmara con cierto énfasis de que la Perla del Pacífico terminaba en la desembocadura del Aconcagua y nacía en Las Torpederas.

Por sobre los mal ensamblados tablones que servían de base a los malecones y por cuyas ranuras veíase claramente el vaivén de las olas, avanzó lentamente hacia el Muelle Fiscal, pasando junto a las letrinas públicas que exhibían, con sus deterioros, a todos los navegantes que llegaban al puerto, la miseria edilicia del primer emporio de la República y bajo la mirada inquisidora de los “buitres”, dignísimos polícias del Resguardo que, bala en boca, cuidaban las entradas del puerto y los intereses de los contrabandistas.

Detúvose un momento; y acodándose en la barandilla del malecón, se quedó unos instantes con la mirada abstraída.

Los hermanos Alduaín que desde las puertas de la Pensión Roma, en Avenida Errázuriz, le habían divisado, cruzaron las vías férreas y se acercaron a sacarle de su ensimismamiento.

– Hace rato, Chueco, que te buscábamos.

– Y yo también les esperaba.

Y los tres amigos, satisfechos del encuentro, encaminaron sus pasos hacia la plaza.

– ¿Has pensado –consultó Alberto-, sobre el nombre de nuestro club?

– Esta mañana conversé con Arévalo y Solar, sobre esto mismo –repuso Acuña-, y todos están de acuerdo de que debemos ponerle un nombre inglés.

– Anoche –agregó Alejandro-, cuando nos juntamos en la plaza la mayoría insinuaba el nombre de Wanderers.

– El nombre es bonito –sentenció doctoralmente Acuña-. Además tengo entendido, en Inglaterra hay un club Wanderers de mucho prestigio. Pero es el caso que aquí tenemos un Valparaíso Wanderers.

Habían llegado a la Plaza Echaurren; y agregándose al corro de amigos que planeaban entusiastamente la formación del club, la discusión se hizo más animosa. Y a pesar del asentimiento unánime que había entre todos ellos de que el club había que llamarle Wanderers, no sabían como franquear la barrera que les representaba ese ‘Valparaíso Wanderers’, formado por puros gringos, que por saber demasiado el significado de la palabra, no la sabían sentir, como ellos, en toda su magnífica significación de aventuras.

Y cuando la decepción parecía ya embargarse en las almas de aquella pléyade juvenil, el chico Benito Cruz, insinuó, displicentemente, sin intención ni trascendencia, una frase que quizás no pensó nunca que en la historia del deporte chileno iba a perdurar como una enseña de decanato futbolístico.

– Pues si hay un Valparaíso Wanderers, a nuestro club nosotros le ponemos Santiago Wanderers y santas pascuas. Además nuestro club será más nuestro porque llevará el nombre de nuestra capital.

Y los ojos de aquel grupo de muchachos parecían iluminados, ante la solución repentina que encontraba Benito a su problema, y una sonrisa de triunfo se retrató en todos los rostros.

– Claro, nuestro club puede llamarse Santiago Wanderers.

– No, debe llamarse.

– Pues le llamaremos Santiago Wanderers.

- Este lunes publicaremos el capítulo III y IV titulados «Hacia su organización» y «Se abre la sesión», respectivamente.

![[VIDEO] Mauricio Prieto: «Estamos muy ilusionados con el actual momento pero aún falta mucho»](https://www.eseaene.cl/sitio/wp-content/uploads/2014/08/Captura-de-pantalla-2014-08-29-a-las-18.50.56-50x50.png)

![[VIDEO] Ronnie Fernández: «Estoy muy contento, creo que se me nota al jugar»](https://www.eseaene.cl/sitio/wp-content/uploads/2014/08/10535657_10152234842025544_3307988499091524095_o-50x50.jpg)

![[FOTOS] Se hizo la luz en el nuevo estadio Elías Figueroa Brander](https://www.eseaene.cl/sitio/wp-content/uploads/2014/01/estadio-21ene-19-50x50.jpg)

![[FOTOS] Nuevos avances en el Estadio Elías Figueroa](https://www.eseaene.cl/sitio/wp-content/uploads/2013/12/DSCF5383-50x50.jpg)

![[FOTOS] Vuelven los arcos al estadio Elías Figueroa Brander](https://www.eseaene.cl/sitio/wp-content/uploads/2013/12/estadio-16dic-11-50x50.jpg)

Comenta con Facebook